- Fokus: Zukunft

Inklusion durch Innovation: das Potenzial moderner Assistenztechnologien

Insbesondere für Menschen mit Behinderungen sind Assistenztechnologien eine grosse Hilfe – und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik wird immer ausgefeilter. Ein Einblick.

11.02.2025

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung, die stetig an Bedeutung gewinnt. Assistenztechnologien spielen dabei eine Schlüsselrolle, denn sie ermöglichen vielen Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben. Doch welche Technologien gibt es bereits, wo liegen die grössten Fortschritte und Herausforderungen, und wie können sie in der Praxis markttauglich werden?

Ein Blick auf aktuelle Assistenztechnologien

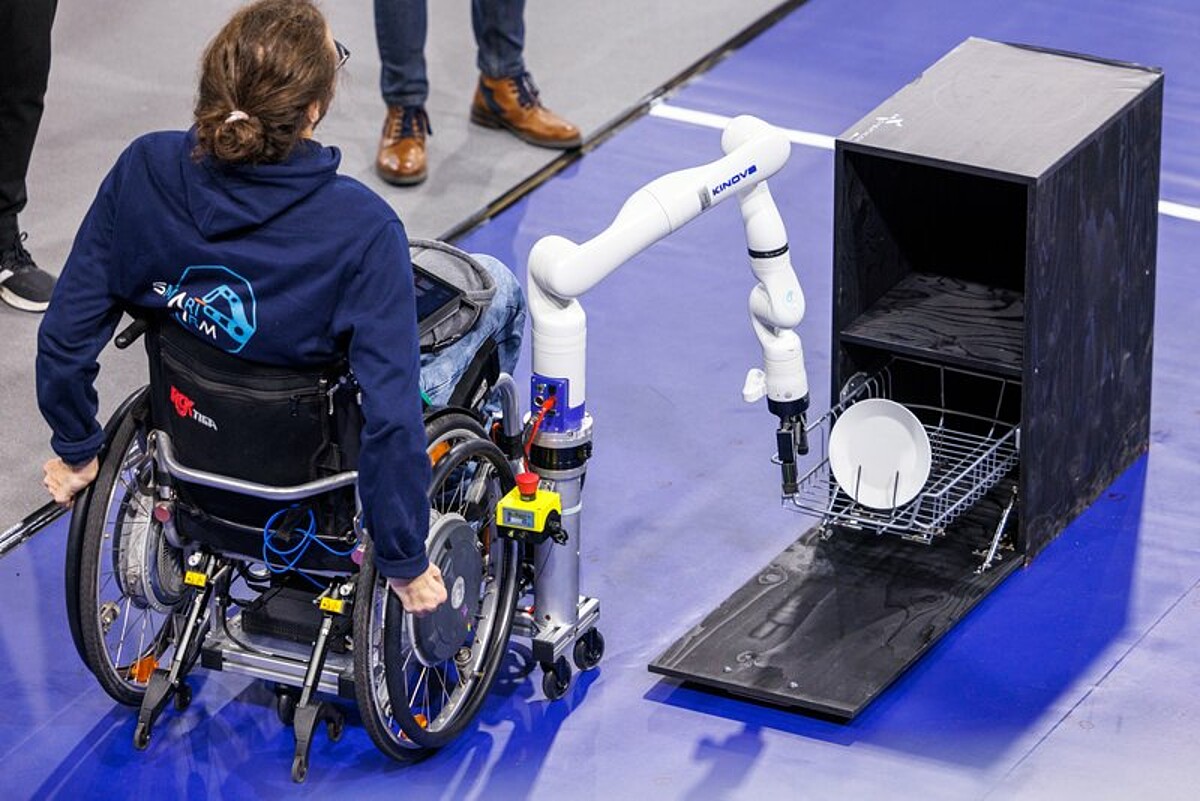

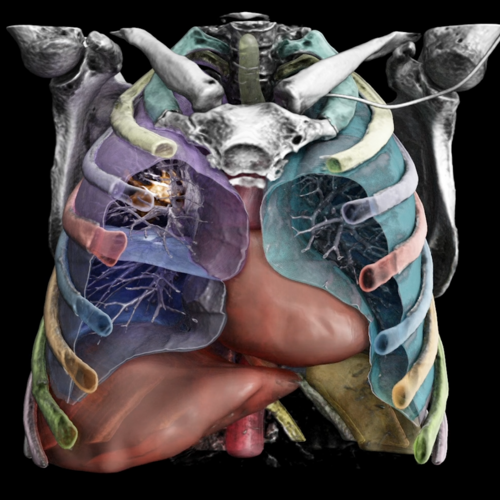

Eine der wichtigsten Entwicklungen, die in den letzten 20 Jahren für viele Menschen mit einer Behinderung unabdingbar wurde, ist das Smartphone. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung gibt es Apps, um zu navigieren, Bilder beschreiben zu lassen oder Farben und Text zu erkennen. Auch für Menschen im Rollstuhl sind Apps, die den schnellsten barrierefreien Weg von A nach B beschreiben oder Restaurants nach Zugänglichkeit bewerten, von grossem Vorteil. Bereits sind auch «sehende» Blindenstöcke auf dem Markt. Diese erkennen mit Sensoren auch Objekte in der Höhe, was Zusammenstösse mit Oberkörper oder Kopf verhindern kann. Auch gibt es intelligente Blindenstöcke, die informieren, in welche Richtung man sich bewegen muss, um ein Hindernis zu umgehen. Augensteuerungen für Computer, robotische, treppensteigende Rollstühle, Assistenzroboter oder «fühlende» Prothesen sind weitere Beispiele. Faszinierend ist auch der Fortschritt bei Gehirn-Computer-Schnittstellen, sogenannten BCIs (Brain-Computer Interfaces). Sie ermöglichen es, Geräte allein durch Gedanken zu steuern – eine vielversprechende Technologie für Personen mit schweren motorischen Einschränkungen. Hier werden Elektroden auf dem Kopf – oder immer öfter auch im Kopf – platziert. Die Person und der Algorithmus trainieren nun gemeinsam, damit das Gerät die generierten Hirnströme zuverlässig lesen und als Befehlssignal für ein Gerät wie ein Smartphone oder einen Assistenzroboter nutzen kann. Diese Technologie ist gerade auf dem Weg in den Alltag.

Forschung: KI begünstigt Individualisierung

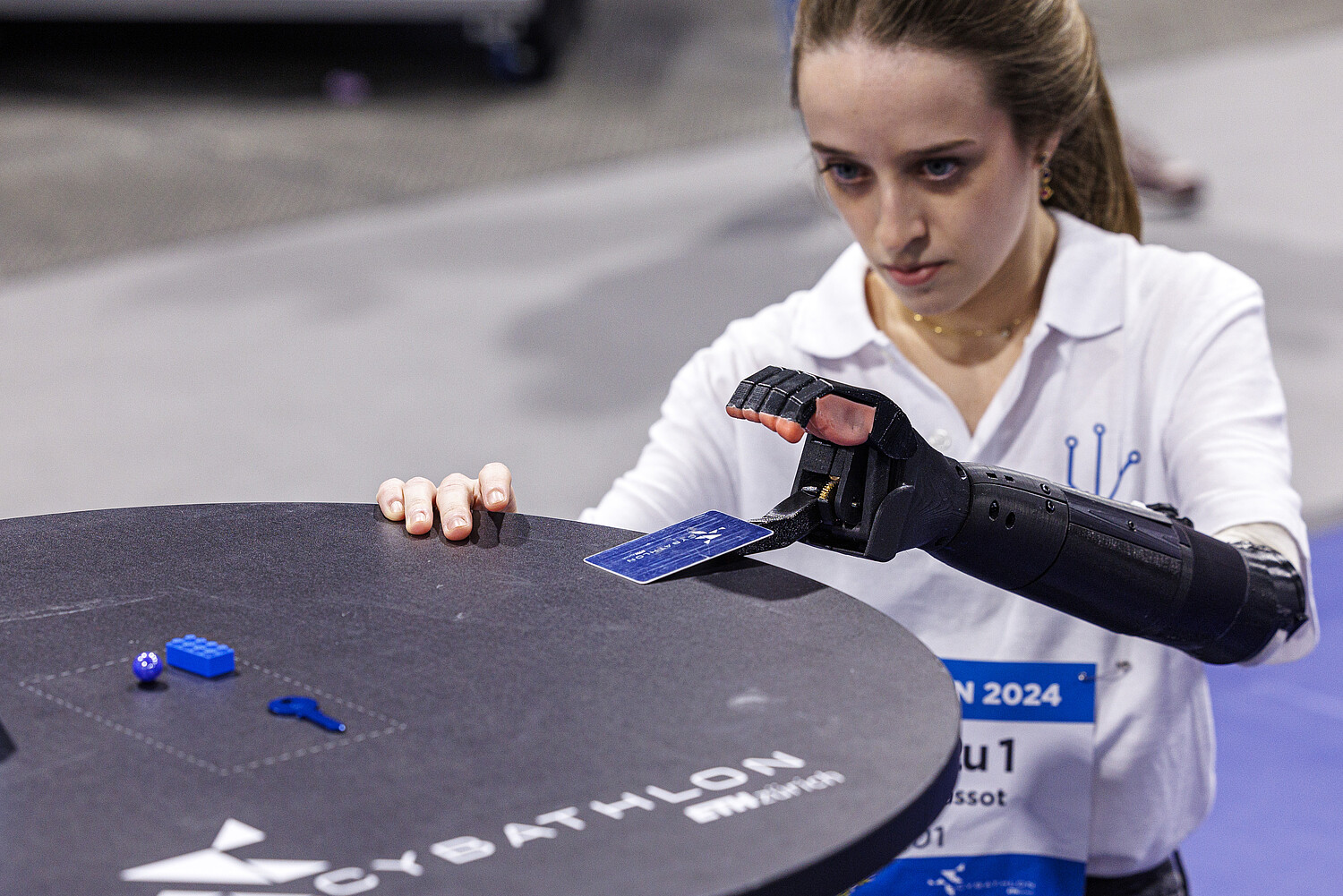

Maschinelles Lernen spielt seit Jahren eine Rolle in der Forschung rund um intelligente Assistenzsysteme. Heute ist künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde. KI kann helfen, die smarten Geräte auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen und zu trainieren. Beispielsweise muss eine Armprothese «verstehen», welchen Griff oder welche Bewegung sie ausführen soll. Dazu werden oft Muskelaktivitäten noch vorhandener Muskeln, z. B. am Stumpf, genutzt. KI erleichtert es, diese individuellen Muskelaktivitäten sowie den Kontext, z. B. mit integrierten Kameras, zu analysieren, um die Intention der Nutzenden zuverlässiger zu erkennen. Auch an der direkten Verbindung von Nerven und Assistenzgerät wird intensiv geforscht. Nicht nur, um beispielsweise eine Prothese präzise kontrollieren und somit bewegen zu können, sondern auch, um sensorische Feedbacks wie Tastsinn oder Temperatursinn zu ermöglichen. Das Spüren erlaubt wiederum präzisere Bewegungen und Bewegungskorrekturen. Weiter ist es dank neuster Errungenschaften aus den Materialwissenschaften möglich, leichtere und stabilere Geräte zu bauen, was zu besserer Energieeffizienz und höherem Komfort führt. Auch immer wichtiger wird der «Style». Ein Rollstuhl oder eine Beinprothese sollen nicht nur mechanisch funktionieren, sondern auch toll aussehen – und somit auch modisch funktionieren.

Ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen

Dank dieser neuen Möglichkeiten sind insbesondere im Bereich der Individualisierung grosse Fortschritte zu erwarten. Menschen mit Beeinträchtigungen haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an die Assistenzsysteme, sei es in der Freizeit oder bei der Arbeit. Zudem variieren Beeinträchtigungen von Fall zu Fall: Verlieren beispielsweise Personen nach einem Unfall ein Bein, sind der Stumpf und die noch vorhandenen Muskeln und Nerven bei den Verunfallten nie gleich. Technologien wie KI, 3-D-Druck und intelligente Analyseverfahren haben hier viel Potenzial, das perfekte, individuell angepasste Assistenzsystem kosteneffektiv herzustellen. Im Endeffekt geht es darum, dass eine Person das Assistenzsystem bekommt, das bei der Arbeit und in der Freizeit so funktioniert, wie sich das die Anwenderin oder der Anwender wünscht. Gut angepasste, moderne Assistenztechnologien bieten Betroffenen die Möglichkeit zu höherer Lebensqualität. Sie ermöglichen mehr Unabhängigkeit, bessere Inklusion in den Arbeitsmarkt und eine aktive Teilnahme am sozialen Leben. Viele dieser Technologien fördern die Autonomie und stärken das Selbstbewusstsein, was langfristig auch die psychische Gesundheit verbessert.

Innovation und Frustration

Im Herbst 2024 fand die dritte Ausgabe des CYBATHLON der ETH Zürich statt. 67 Entwicklerteams aus 24 Ländern stellten dort – nach jahrelanger Vorbereitung – ihre Assistenztechnologien auf die Probe. In verschiedenen Wettkämpfen mussten Menschen mit Behinderungen alltagsrelevante Aufgaben meistern – unterstützt von modernsten technischen Assistenzsystemen. Dabei gab es sehr vielversprechende Ansätze zu sehen, und die forschenden Teams waren unglaublich motiviert und inspiriert. Doch es gibt auch einige Faktoren, die den Fortschritt bremsen. Dazu gehören regulatorische Hürden, der Markt und die Kosten. Die regulatorischen Prozesse sind zu langsam, um die neusten Errungenschaften allen, die Interesse daran haben, zugänglich zu machen. Das ist für die Entwicklerteams und natürlich auch für die Nutzenden frustrierend und finanziell herausfordernd oder uninteressant. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Gemäss Gesetz sollen Hilfsmittel in der Schweiz «wirtschaftlich und zweckmässig» sein. Das führt dazu, dass beispielsweise eine Person heute meist nur eine Beinprothese bekommt, die für alles funktionieren soll. Mit einer einzigen «einfachen» Prothese kann diese Person aber nicht alle Aktivitäten ausführen, denn sie taugt nicht zugleich für den Alltag, die Arbeit und den Sport. Diese Einschränkung kann dazu führen, dass die Person weniger aktiv wird, frustriert ist und womöglich noch grössere Schwierigkeiten hat, einer Arbeit nachzugehen. So wird auch das Gesundheitssystem stark belastet. Würde man mehr in geeignete Assistenzsysteme für Menschen mit Beeinträchtigungen investieren, könnte man diesen Effekt allenfalls umkehren und somit Kosten sparen.

Fazit: eine inklusive Zukunft gestalten

Die Zukunft der Assistenztechnologien ist vielversprechend und birgt das Potenzial, die Lebensrealität von Millionen Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dennoch braucht es eine enge Zusammenarbeit von Forschenden, Entwicklerteams, Politik und Gesellschaft, um diese Technologien nicht nur zu verbessern, sondern auch zugänglich zu machen. Mit den richtigen Rahmenbedingungen können wir eine inklusive Zukunft schaffen, in der Technologie keine Grenzen kennt – und Inklusion für alle möglich wird.