- Point de mire: avenir

Le progrès technologique et la quête d’avenirs souhaitables

L’idée que les nouvelles technologies sont la clé d’un avenir meilleur ne date pas d’hier. Les histoires et les visions qui gravitent autour de ces technologies jouent également un rôle important.

11.02.2025

Dès les XVIIIe et XIXe siècles, certains auteurs se penchent sur les effets du progrès technique dans la littérature, à l’instar de Mary Shelley dans son roman «Frankenstein» (1818). Les livres et, plus tard, les films de science-fiction ne reflètent alors pas seulement l’attitude actuelle de la société, mais contribuent activement – à l’époque comme aujourd’hui – à façonner les représentations du futur.

Des possibilités illimitées grâce à la technologie?

Des inventions telles que la machine à vapeur de James Watt ou le télégraphe de Samuel Morse sont perçues aux XVIIIe et XIXe siècles comme de véritables révolutions. À l’époque, l’avenir est surtout synonyme de croissance économique et de domination de la nature par la raison humaine. Les écrivains Jules Verne et H. G. Wells rêvent d’un avenir dominé par la technologie et posent les bases de la science-fiction moderne. Dans la première moitié du XXe siècle, la technologie devient synonyme d’un avenir glorieux, en particulier grâce au futurisme et à la foi de l’ère moderne en le progrès technique. Les nouvelles technologies telles que l’automobile, l’aviation et l’électricité changent radicalement la vie quotidienne et alimentent l’idée que les innovations technologiques pourraient permettre une amélioration quasi illimitée des conditions de vie. Les écrivains Isaac Asimov et Arthur C. Clarke créent alors des visions merveilleuses de civilisations technologiques, de voyages dans l’espace et d’intelligence artificielle.

Inquiétudes grandissantes

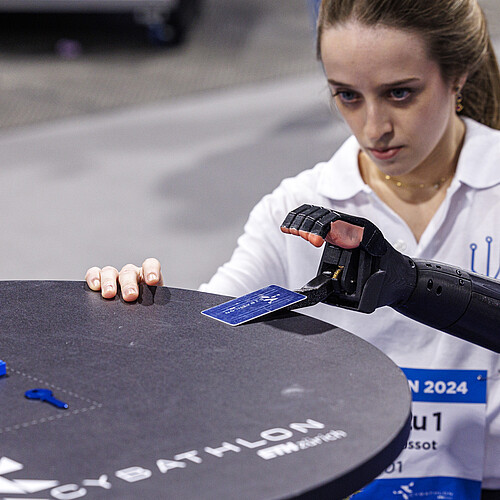

Après la Seconde Guerre mondiale cependant, dans le contexte de la guerre froide et de la course à l’espace, une attitude ambivalente vis-à-vis de la technologie se développe. Et si la conquête spatiale suscite l’euphorie et représente un progrès technologique, elle symbolise aussi un bras de fer géopolitique menaçant. Dans ce contexte, la crainte d’une destruction totale par les nouvelles technologies, en particulier les armes nucléaires, grandit. Les écrivains adoptent alors eux aussi un autre ton. Des romans comme «1984» de George Orwell et «Fahrenheit 451» de Ray Bradbury n’esquissent plus un avenir doré, mais explorent la face sombre du progrès technologique. La conscience des risques inhérents au progrès technologique se renforce au plus tard avec la révolution numérique. Le cyberpunk, un courant dystopique de la science-fiction, voit ainsi le jour dans les années 80. Des œuvres telles que le roman «Neuromancier» de William Gibson ou le film «Blade Runner» se penchent sur le contrôle technologique, les inégalités sociales et la fusion de l’homme et de la machine.

Entre espoir et scepticisme

L’attitude actuelle face aux développements technologiques est ambivalente: d’un côté, de nombreuses personnes espèrent que les solutions technologiques contribueront à résoudre des problèmes globaux comme la crise climatique. D’autre part, beaucoup sont sceptiques quant à la capacité de la technologie à tenir ces promesses ou entrevoient de nouveaux dangers – par exemple des pertes d’emplois massives dues à l’automatisation ou une surveillance totale par les grands groupes technologiques. On entend actuellement beaucoup parler du potentiel et des risques de l’intelligence artificielle (IA) générative. Les modèles d’IA assimilent des modèles et des structures à partir de données d’apprentissage, génèrent de nouveaux contenus, font des prédictions, des classifications et de la reconnaissance de schémas.

L’intelligence artificielle en médecine

Les atouts et les risques de l’IA font l’objet de vives discussions dans le monde médical également. Sa capacité à traiter rapidement de grandes quantités de données et à reconnaître des schémas suscite l’espoir que l’IA représentera une véritable révolution en matière de gestion administrative et qu’elle pourra améliorer les diagnostics, par exemple dans le traitement d’images radiologiques. L’IA pourrait également ouvrir la voie à des avancées dans la médecine personnalisée en analysant des données génétiques, cliniques et relatives au mode de vie et en développant des stratégies de traitement individuelles. En dépit de ces atouts, de grandes incertitudes subsistent. Qu’en est-il de la protection des données lorsque nous disposons de dossiers électroniques de patients administrés par l’IA? À qui la responsabilité incombe-t-elle en cas de diagnostic erroné posé par une IA? Les modèles d’IA sont souvent si complexes qu’il est difficile de comprendre comment ils parviennent à leurs résultats. Ce «problème de la boîte noire» constitue donc un obstacle majeur. La question de la protection des données se pose aussi ici: pour fonctionner correctement, l’IA nécessite de grandes quantités de données sur les patients. L’utilisation et le stockage de ces données sensibles comportent des risques en termes de protection de la sphère privée. La distorsion des données est également problématique: si les modèles d’IA sont formés sur des données biaisées, ils reflètent ces préjugés. En médecine, cela pourrait signifier que certains groupes de personnes sont désavantagés parce qu’ils sont sous-représentés dans les données sous-jacentes.

Concevoir un avenir souhaitable

Face à tous ces défis, une question se pose: comment pouvons-nous concevoir un avenir dans lequel l’IA améliore la médecine tout en respectant les normes éthiques et sociétales? En tant que créatrice d’avenir, il ne s’agit pas pour moi de prédire ce que l’avenir nous réserve, mais de développer et de concevoir des avenirs souhaitables. Pour y parvenir, il est important que nous nous penchions activement sur les potentiels et les risques de la technologie et que nous développions des scénarios concrets qui montrent un avenir souhaitable pour l’IA en médecine. Car l’IA est en fin de compte un outil, que nous pouvons et devons façonner dans le cadre de ses possibilités. Ces scénarios d’avenir devraient impérativement être développés non seulement par des créateurs littéraires isolés, de grandes entreprises de technologie ou des spécialistes, mais aussi par le corps médical, les patients et la société dans son ensemble. Seule l’intégration de toutes les perspectives nous permettra de garantir que la technologie servira l’intérêt général.

Recherche et impulsions

Au Think & Do Tank Dezentrum, où je travaille, nous poursuivons cet objectif: une numérisation qui place la société au centre. Nous faisons de la recherche, sensibilisons et donnons des impulsions pour des innovations qui sont en accord avec les besoins de la société. Pour ce faire, nous misons sur des processus participatifs dans lesquels différents acteurs développent et testent ensemble des scénarios d’avenir. Les deux méthodes centrales que nous utilisons sont la méthode des scénarios et les expériences futures. La méthode des scénarios est une méthode structurée de développement et d’analyse de scénarios futurs possibles. Elle combine une partie analytique, qui examine systématiquement les principaux facteurs d’influence et leurs interactions, et une partie spéculative, qui utilise des éléments créatifs et narratifs pour rendre tangibles les scénarios futurs possibles.

Créer des scénarios souhaitables

Dans le cadre d’une étude réalisée pour la Fondation d’évaluation des choix technologiques, nous avons ainsi élaboré trois scénarios souhaitables pour une démocratie numérique en 2050. L’objectif était de rendre tangibles des thèmes complexes et immatériels comme la démocratie et la numérisation, et de lancer un débat public sur ce à quoi pourrait ressembler une démocratie (numérique) souhaitable.

Sur mandat de CooperativeSuisse, nous avons organisé un atelier de scénarios sur la question «À qui appartient l’espace numérique?» Les participants ont élaboré des scénarios d’avenir souhaitables sur la manière dont l’espace public et l’infrastructure publique pourraient se présenter en 2030.

Rendre l’avenir tangible

Les expériences futures nous permettent de tester ces scénarios dans un cadre restreint et sûr, et de les rendre tangibles. Par exemple, nous menons actuellement des expériences avec le Centre for Development and Environment (CDE) et en collaboration avec des entreprises suisses, sur la base des scénarios élaborés, afin de tester le potentiel d’une réduction du temps de travail.

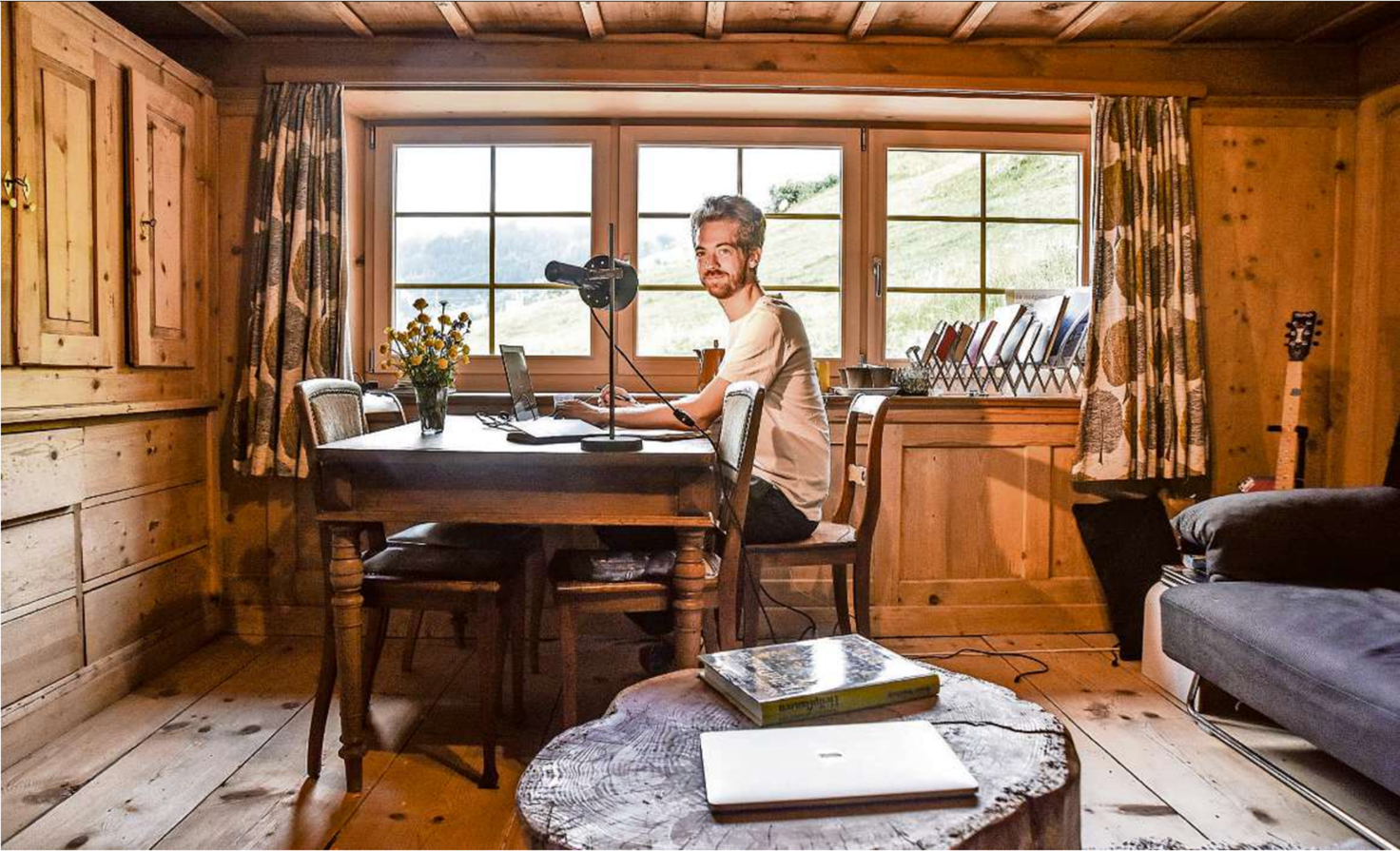

Dans le parc naturel de Beverin, nous avons testé les atouts de la numérisation dans les zones rurales en lançant, entre autres, le projet «Desk im Dorf». L’idée était de redonner vie à des biens immobiliers inutilisés en proposant une offre de télétravail. Cela permettrait d’intégrer davantage les zones rurales dans le processus de numérisation et de créer des plus-values qui ne se limitent pas aux zones urbaines.

Et avec l’expérience d’avenir Ting, nous avons testé un nouveau système de solidarité en réponse à l’évolution rapide du monde du travail. Les membres versent une contribution régulière sur un compte commun et s’offrent ainsi mutuellement du temps pour un développement actif.

Des options d’action concrètes pour le présent sont donc déduites et testées à partir de scénarios d’avenir souhaitables. Ces méthodes peuvent aider à réduire les incertitudes, à soutenir les décisions stratégiques et à ouvrir de nouvelles perspectives sur des questions complexes. Penser l’avenir est notre responsabilité à tous. Seul un débat ouvert et plus inclusif pourra garantir que les progrès technologiques répondent également à des exigences éthiques et sociétales.

Informations complémentaires

- Think & Do Tank Dezentrum (uniquement disponible en allemand)

- swissfuture – Société Suisse pour des études prospectives (uniquement disponible en allemand)