- Fokus: Zukunft

Der digitale Patientenzwilling

Digitale Kopien von Patientinnen und Patienten sollen helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und Therapien zu individualisieren. Bis eine klinische Anwendung möglich ist, sind jedoch noch einige Hürden zu überwinden.

11.02.2025

Digitale Zwillinge – beziehungsweise das Datenverarbeitungskonzept dahinter – sind aus vielen Industriebereichen längst nicht mehr wegzudenken. Dazu gehören die industrielle Fertigung, die Transportwirtschaft, die Produktions- und Auftragssteuerung, die Medizin und die Stadtentwicklung. Dabei ist ein digitaler Zwilling eine präzise digitale Darstellung eines physischen Objekts oder Systems, die Daten nutzt, um Leistung zu simulieren, zu analysieren, zu überwachen und zu optimieren. So wird die Idee einer digitalen Kopie etwa dazu eingesetzt, Industrieanlagen zunächst virtuell zu simulieren und zu optimieren, bevor man sie baut. Durch die Nutzung von digitalen Zwillingen können Unternehmen potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und Lösungen entwickeln, bevor sie in der realen Welt auftreten.

Die Möglichkeiten der digitalen Zwillinge werden stetig weiterentwickelt, um Effizienz und Sicherheit zu verbessern. Warum sollten solche Vorteile im übertragenen Sinne nicht auch für Patientinnen und Patienten nutzbar gemacht werden können? Schliesslich wird im Gesundheitswesen kontinuierlich eine grosse Menge Daten produziert. Siemens Healthineers verfolgt das Ziel eines digitalen Patientenzwillings für alle Menschen, überall. Dieser soll es beispielsweise ermöglichen, Krankheiten an der digitalen Repräsentanz zu erkennen, auch wenn die realen Patientinnen und Patienten noch gar keine Symptome verspüren. Ein weiterer operationaler Aspekt ist es, aus den Daten zielführende, diagnostische oder therapeutische Schritte sowie zugehörige Automatisierungen abzuleiten und diese den Anwendenden als Hilfestellung anzubieten.

Der Weg zur digitalen Patientenkopie

Wie funktioniert das konkret? Ein digitaler Patientenzwilling soll individuelle Gesundheitsinformationen in Echtzeit sammeln; Voraussetzung ist also ein kontinuierlicher Datenfluss zwischen der echten Person und der digitalen Kopie. Die dafür benötigten Daten kommen aus verschiedensten Quellen: Neben Daten aus der medizinischen Bildgebung und dem Labor können es auch solche sein, die von der Person selbst über eine Smartwatch gesammelt werden, wichtig ist auch das Thema Medikation. All diese individuellen Gesundheitsinformationen werden in Echtzeit miteinander verknüpft und fortwährend mit Ergebnissen aus Populationsstudien, Daten spezifischer Krankheitsbilder sowie individuellen Krankheitsverläufen, Medikationen, Diagnostiken oder Therapien anderer Betroffener abgeglichen.

Voraussetzungen und Richtlinien

Unter Berücksichtigung von medizinischen Evidenzen, gepaart mit klinischen Leitlinien und gesundheitsökonomischen Aspekten, könnten die digitalen Patientenzwillinge somit ein ganzheitliches, individuelles, übergreifendes Vorsorge- oder Behandlungsregime ermöglichen. Bevor es so weit ist, müssen allerdings die Voraussetzungen für die Umsetzung der digitalen Patientensimulation geschaffen werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die für eine digitale Vernetzung von Krankenhäusern und anderen Gesundheitsanbietern sorgt und Interoperabilität und Datenintegration ermöglicht. Denn für alle Elemente des digitalen Zwillings sind die Menge und Qualität der Daten entscheidend, die für Training und Validierung verwendet werden. Je mehr Qualitätsdaten vorliegen, desto präziser arbeitet das Rechenmodell. Da es sich bei diesen Daten um besonders schützenswerte Personendaten handelt, muss der Umgang damit nach ethischen Richtlinien erfolgen und erfordert höchste Standards beim Datenschutz und bei der Cybersicherheit. Patientinnen und Patienten müssen ausserdem selbst über die Nutzung ihrer Daten entscheiden dürfen.

Grosses Potenzial für personalisierte Gesundheitsversorgung

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, so hat diese Technologie das Potenzial, die individuelle Gesundheitsversorgung zu revolutionieren, die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern und eine hochwertige Gesundheitsversorgung zu demokratisieren. Dies, indem künstliche Intelligenz durch die Verarbeitung der vielen Daten lernt, Geräte bedingt zu automatisieren und den Ärztinnen und Ärzten so Entscheidungshilfen zu geben. Dadurch würde es beispielsweise auch möglich, hochspezialisierte Untersuchungen zu vereinfachen und vermehrt durchzuführen.

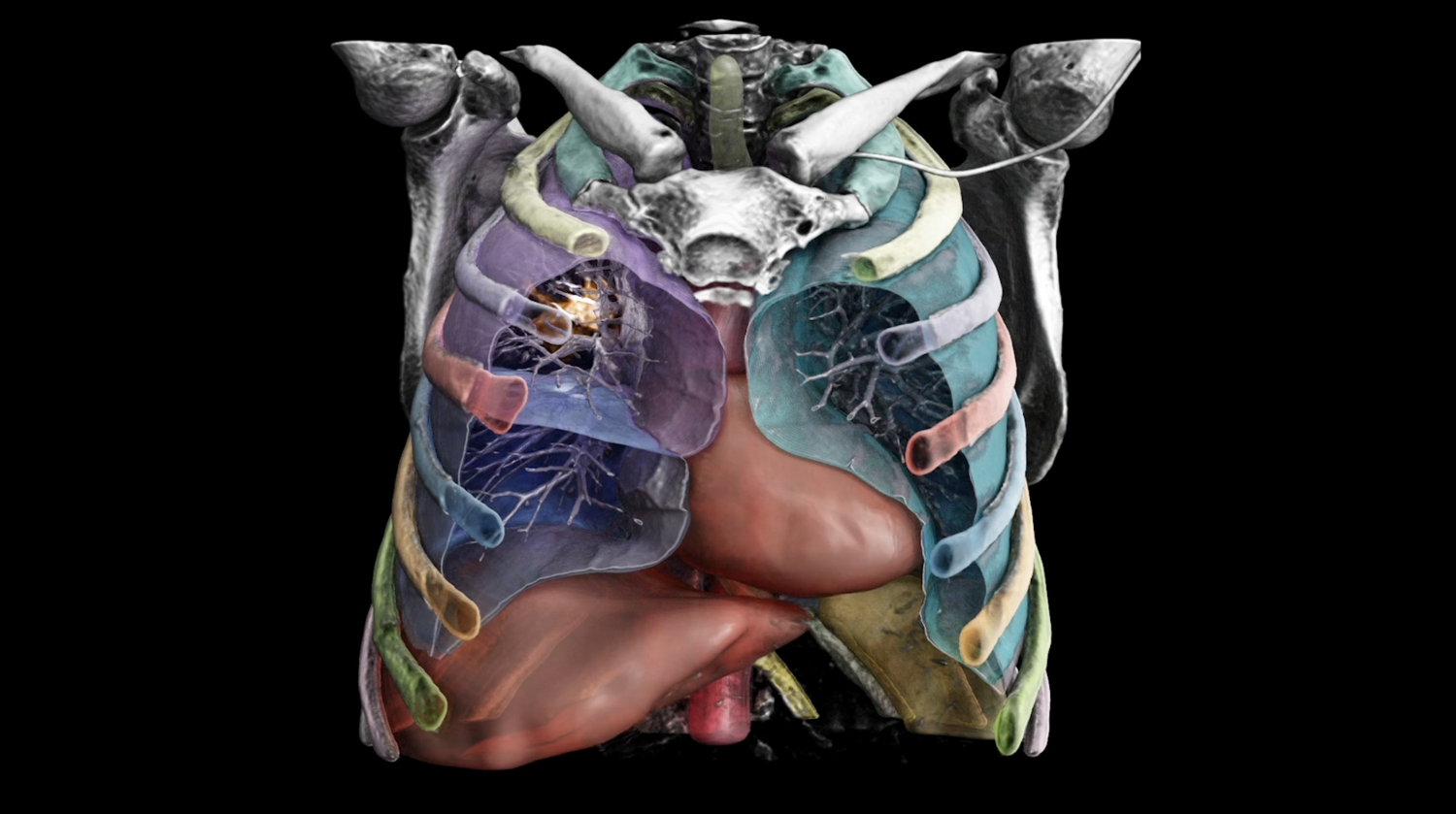

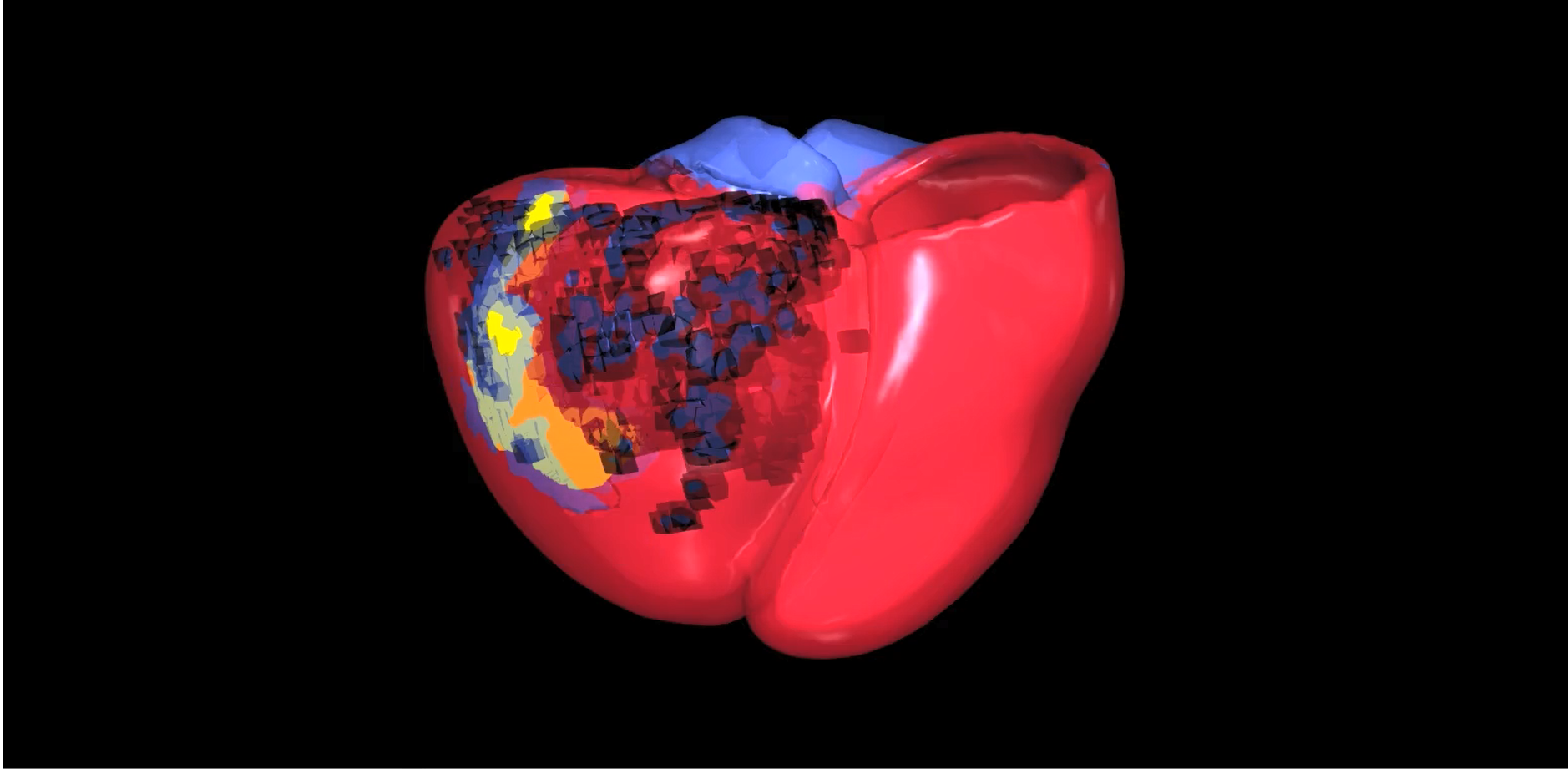

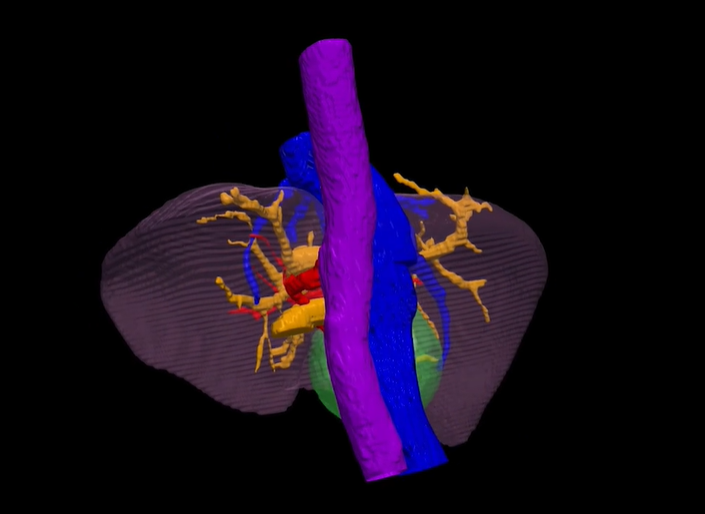

Von einzelnen Organen zum kompletten Zwilling

Bereits heute gibt es bei Siemens Healthineers digitale Zwillinge einzelner Organe, wie des Herzens und der Leber, an denen an Standorten in den USA, China, Indien, Deutschland und der Schweiz geforscht wird. Diese physiologischen Modelle helfen dabei, Therapien vorab zu simulieren und die präziseste individuelle Behandlung zu identifizieren. Das kann vor allem bei Krankheiten wie Krebs von sehr hoher Wichtigkeit sein, bei denen Verläufe sehr individuell sind – etwa aufgrund von genetischen Veranlagungen, Umweltfaktoren, Lebensstil oder individuellen biologischen Unterschieden. Beispielsweise könnten Chirurginnen und Chirurgen bei Leberkrebs die Operation am digitalen Zwilling virtuell durchführen und die verbleibende Leberfunktion beurteilen, bevor sie den Eingriff an der betroffenen Person vornehmen. Ausserdem wird an Prototypen im Bereich der Strahlentherapie gearbeitet, die vorhersagen können, ob Betroffene auf eine Therapie ansprechen werden. Dies vermeidet Übertherapie und ermöglicht die Wahl wirksamerer Behandlungen.

Keine Science-Fiction mehr

Der digitale Patientenzwilling ist zwar eine langfristige Vision, deren klinische Anwendung noch Jahre in Anspruch nehmen wird. Dennoch sollten die Voraussetzungen schon heute geschaffen und Teillösungen kontinuierlich implementiert werden. Der digitale Patientenzwilling ist keine Science-Fiction mehr, sondern ein ganzheitliches Konzept, das die individuelle Gesundheitsversorgung neu definieren kann.

Schweizer Bevölkerung ist offen für digitale Zwillinge

Im Jahr 2023 hat die Digital Society Initiative der Universität Zürich (UHZ) gemeinsam mit dem Umfragespezialisten gfs Bern eine gesamtschweizerische, repräsentative Umfrage zum digitalen Zwilling durchgeführt. Dabei sprachen sich 62 Prozent der knapp 1500 Befragten für die Nutzung eines digitalen Zwillings aus; insbesondere bei älteren Personen war die Zustimmung hoch. Eher kritisch zeigte sich eine Mehrheit der Befragten jedoch, wenn es darum geht, die Daten mit privaten Unternehmen zu teilen.