- Weiterbildung

«Ärztinnen und Ärzte neigen dazu, spät Hilfe in Anspruch zu nehmen»

Die Berufsgruppe an den Spitälern mit den weitaus wenigsten Ausfalltagen sind Ärztinnen und Ärzte. Aber nicht, weil sie besonders resilient sind, sondern weil sie dazu tendieren, ihre eigene Gesundheit zu vernachlässigen, sagt Sabine Werner, selbst Ärztin und Expertin für Ärztegesundheit.

11.02.2025

Ärztinnen und Ärzte weisen signifikant weniger Abwesenheiten wegen Krankheit oder Unfalls auf als andere im Spital vertretene Berufe. Sind Ärztinnen und Ärzte einfach gesünder?

Dass Ärztinnen und Ärzte aus gesundheitlichen Gründen weniger abwesend sind, hat nicht unbedingt mit einer besseren Gesundheit zu tun. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel deutlich häufiger von Depressionen und Burn-out betroffen sind als die Allgemeinbevölkerung – und auch häufiger als Angestellte aus anderen Gesundheitsberufen. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf Suizid und Suchterkrankungen. Die Ärztegesundheit ist in dieser Hinsicht also eher schlechter als die der Allgemeinheit.

Woran liegt es, dass sie trotzdem weniger Ausfalltage vorweisen?

Ärztinnen und Ärzte gehen häufig krank zur Arbeit. Bei den gleichen Krankheitssymptomen würden sie ihre Patientinnen und Patienten krankschreiben. Dieser sogenannte Präsentismus kann verschiedene Gründe haben. Einer davon ist sicher das sehr hohe Engagement und das Verantwortungsgefühl gegenüber Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen. Es ist allen klar, dass bei einem Ausfall Kolleginnen und Kollegen einspringen müssen – oft bei ohnehin schon knapper Besetzung. Es kommt aber eine weitere Facette dazu: Ich nenne das Heldenmythos oder Superman-Image – etwas, das wir Ärztinnen und Ärzte gern selbst pflegen. Es wird in Ärztekreisen positiv bewertet, wenn man sehr viel arbeitet. Das ist ein Selbstbild, ein Rollenbild, das wir seit dem Studium langsam aufbauen, denn auch da heisst es bereits, Einsatz zu zeigen und Konkurrenzdruck standzuhalten. Daneben kann auch eine gewisse Selbstüberschätzung eine Rolle spielen und das Gefühl, unverzichtbar zu sein. Ärztinnen und Ärzte neigen auch dazu, sehr spät Hilfe in Anspruch zu nehmen. Stattdessen behandeln sie sich selbst – Selbstmedikation ist ein riesiges Thema.

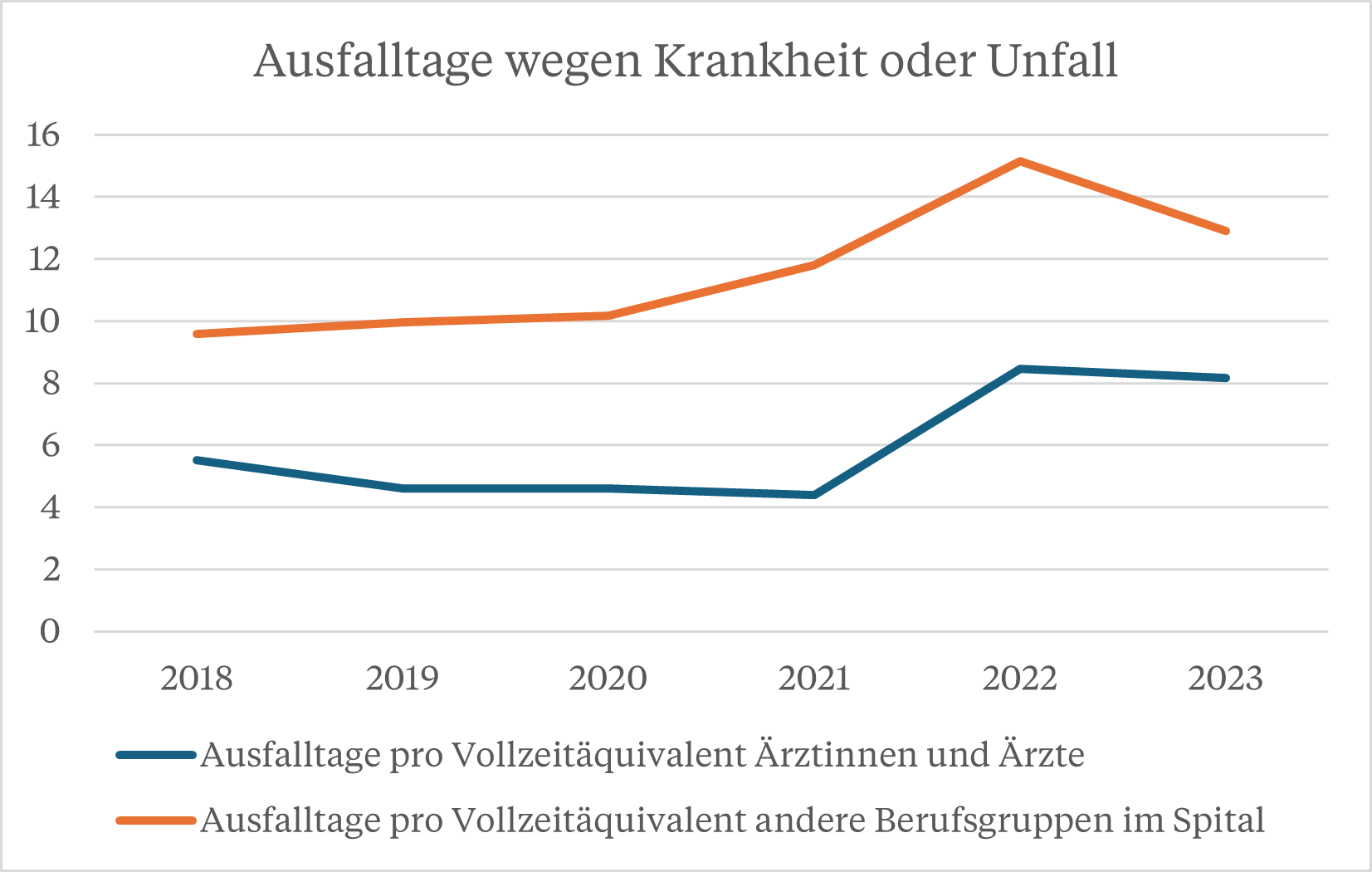

Am wenigsten Krankheitstage bei Ärztinnen und Ärzten

Im Rahmen der Branchenlösung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erhebt der Spitalverband H+ jährlich die Anzahl Ausfalltage pro Berufsgruppe im Spital. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Ergebnisse können nicht als repräsentativ bezeichnet werden, sind aber bei einem Sample von jeweils über 30 000 Vollzeitäquivalenten durchaus aussagekräftig. Die Zahl der Ausfalltage wegen Krankheit oder Unfall bei Ärztinnen und Ärzten ist signifikant geringer als bei allen anderen Berufsgruppen im Spital. Die Differenz betrug in den vergangenen sechs Jahren jeweils zwischen vier und sieben Ausfalltagen pro Jahr.

Sind die wenigen Ausfalltage auch systembedingt? Wenn Ausfälle nicht aufgefangen werden können, sind daran ja nicht die Ärztinnen und Ärzte schuld.

Ja, der ökonomische Druck und der Fachkräftemangel machen sich bemerkbar. Auch die Unternehmens- und die Führungskultur im Gesundheitswesen spielen eine Rolle. Es gibt kaum Reservekapazitäten oder einen Springerpool, um Ausfälle zu ersetzen. So entsteht ein gewisser Teufelskreis. Je knapper die Ressourcen sind, desto gesundheitsschädigender sind die Arbeitsbedingungen. Kurzfristig wird das System durch Präsentismus am Laufen gehalten, langfristig ist mit mehr Stressfolgeerkrankungen wie Burn-out, längeren Ausfallzeiten und Berufsausstiegen zu rechnen. Gerade wenn es um ein Burn-out geht, ziehen es viele vor, die Stelle zu kündigen, statt sich krankschreiben zu lassen und sich so als Burn-out-Betroffene zu «outen». Manchmal tun sie dies aber auch, weil sie keine Hoffnung haben, dass sich die Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsplatz je ändern.

Gibt es Unterschiede zwischen den Generationen?

Man muss schon sagen: Die ärztliche Tätigkeit ist wirklich sehr fordernd. Emotional, weil wir mit vielen Schicksalen konfrontiert sind, aber auch psychisch und körperlich aufgrund der grossen Verantwortung, hohen Arbeitsdichte, von Schichtdiensten und langen Arbeitszeiten. Zehn bis zwölf Stunden Arbeit pro Tag sind ja praktisch die Norm – und das häufig ohne Pause. Viele Überstunden werden gar nicht aufgeschrieben, auch heute noch. Etwa 50 Prozent der Ärztinnen und Ärzte erleben während ihres Berufslebens Burn-out-Symptome. Je mehr Erfahrung man hat, desto geringer wird aber die empfundene psychosoziale Belastung. Nach der Weiterbildungsphase verbessert sich das mentale Wohlbefinden eher. Über die Jahre entwickelt man in der Regel auch verschiedene hilfreiche Resilienzstrategien. Die empfundene Belastung ist bei den Jungen also wirklich höher, aber bei ihnen sinkt auch die Bereitschaft, belastende Arbeitsbedingungen und überbordende administrative Aufgaben zu akzeptieren oder auf ihr Privatleben zu verzichten.

Was sind die Folgen, wenn jemand krank arbeitet?

Viele verdrängen das, aber es ist klar, dass die Behandlungsqualität leidet. Die Patientenzufriedenheit sinkt, und die Fehlerquote steigt. Nach einem Fehler oder «near miss» können die betroffenen Ärztinnen und Ärzte zu sogenannten «second victims» werden, was wiederum zahlreiche negative Folgen für die Personen und das System hat. Wenn die Verpflichtung gegenüber Patientinnen und Patienten, dem Team, dem Haus auch «top down» immer höher gewichtet wird als die gesunde Selbstfürsorge der Mitarbeitenden, entsteht langfristig eine Kultur, in der man nicht krank sein darf. Diese gesunde Selbstfürsorge sollte aber eigentlich die Basis für gute Medizin sein. Pilotinnen und Piloten haben Checklisten, ob sie «ready to fly» sind. Wenn Ärztinnen und Ärzte diese ausfüllen würden, müssten morgen wahrscheinlich einige Spitäler geschlossen werden. Wichtig ist deshalb auch, dass Kolleginnen und Kollegen untereinander und erst recht die Vorgesetzten hinschauen und auf Alarmzeichen achten. Wenn ein Kollege gehäuft Fehler macht oder viel mehr Zeit braucht für administrative Arbeiten, dann muss reagiert werden. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Arbeitnehmenden.

Was muss geschehen, damit die Selbstfürsorge besser funktioniert?

Es geht um eine generelle Sensibilisierung für das Thema. Dass sich auch auf Führungsebene ein Bewusstsein etabliert dafür, dass die Konsequenzen wirklich breit und gravierend sind, wenn das Thema «ärztliche Gesundheit» vernachlässigt wird. Auch organisatorische Faktoren spielen eine grosse präventive Rolle. Damit meine ich simple Sachen wie Pausen, Zeit für das Mittagessen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Oder auch einen First-Level-Support, wenn ich in eine psychische Krise gerate, weil zum Beispiel ein Behandlungsfehler passiert ist.

Gibt es gute Beispiele?

Im Ausland ist man teilweise weiter als in der Schweiz. Die Arbeitsbedingungen sind der Faktor Nummer eins. Lange Arbeitszeiten von zehn oder mehr Stunden pro Tag machen langfristig krank, das ist vielfach nachgewiesen. Und bezüglich Arbeitszeiten sind die skandinavischen Länder einfach weiter als wir. In den Niederlanden gibt es ausserdem Peer-Support-Kreise, die hilfreich sind. Auch in Sachen Vereinbarkeit sind andere Länder weiter. Wenn die Kinderbetreuung geregelt ist und die Arbeitszeiten regelmässig sind, dann sind auch Ärztinnen eher bereit, Vollzeit zu arbeiten. Das kommt wiederum dem System zugute, das ja heute auch unter den hohen Ausstiegsraten leidet. In der Schweiz unterstützt ReMed Ärztinnen und Ärzte bei einer Krise oder in schwierigen Situationen innert 72 Stunden mit einer kostenfreien kollegialen Erstberatung. Zusätzlich gibt es eine Online-Coaching-Gruppe für einen Peer-Austausch.

Was raten Sie Ihren Klientinnen und Klienten bei ReMed oder im Coaching?

Wenn ich als Ärztin krank bin und mich frage, ob ich arbeiten kann oder muss, sollte ich mir folgende Fragen stellen: Würde ich eine Patientin mit den gleichen Symptomen krankschreiben? Besteht ein Risiko für mich oder andere? Natürlich gilt es auch abzuwägen: Das Risiko, mit Fieber eine komplexe Operation durchzuführen, ist sicher höher als jenes, mit einer Erkältung Sprechstunde zu machen. Schwieriger ist die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit erfahrungsgemäss bei Überlastung, Erschöpfung oder Schlafstörungen. Da braucht es oft einen Blick von aussen. Am besten aber ist es, präventiv zu handeln. Ich empfehle, immer am Ende des Tages eine Energiebilanz zu ziehen. Bin ich im grünen, im gelben oder im roten Bereich? Wenn ich während einer Woche immer im gelben oder roten Bereich bin, dann muss etwas geschehen. Vielleicht reicht es, wenn Arbeitspausen wieder konsequent eingehalten werden, mit einer guten Mittagspause und je einer Minipause am Vor- und am Nachmittag. Wenn das nicht hilft, sollte man sich Hilfe holen, bei seinem persönlichen Arzt, seiner persönlichen Ärztin. Also keine Selbstmedikation, sondern kompetente ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, ausserhalb des Spitals. Wichtig ist auch, sich auf die Herausforderungen des Berufsalltags vorzubereiten. Wir haben einen wunderschönen sinnstiftenden Beruf, aber es gibt Risikofaktoren für unsere eigene Gesundheit, die wir kennen sollten. Als Ärztin oder Arzt sollte ich mich frühzeitig mit meinen persönlichen Stressfaktoren und Ressourcen, aber auch mit den «inneren Antreibern» beschäftigen, die mich vielleicht weitermachen lassen, wenn ich krank bin. Es ist wichtig, persönliche Grenzen zu kennen und auch Strategien zu entwickeln, wie man bei akuter oder chronischer Überlastung reagieren kann. Es gibt dazu zahlreiche Angebote an Kursen und Coachings, die hilfreich sind. Man muss sich nur die Zeit dafür nehmen.

Zur Person

Sabine Werner ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie und arbeitet in eigener Praxis im Kanton Thurgau. Als Coach und Trainerin begleitet sie Ärztinnen und Ärzte zu Themen wie Stressmanagement, Resilienz, Arbeitsorganisation, Selbstführung und Vereinbarkeit. Sie ist Mitglied des Leitungsausschusses und Erstberatungsteams von ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte www.swiss-remed.ch.

Kontakt: dr.s.werner@hin.ch